Oh when the Saints, go marching in,

oh when the Saints, go marching in.

I wanna be, be in that number,

oh when the Saints go marching in.

“Vorrei essere in quel numero, quando i santi marceranno”, dice il famoso spiritual di cui abbiamo riportato una citazione. E come la festa di oggi, ricorda a tutti la comune chiamata alla santità. O, forse meglio, il desiderio di santità che dovrebbe animare ogni battezzato.

E se nel tempo la cosa poteva esserci sfuggita ci sono voluti il Concilio Vaticano II che dichiarava in una delle sue Costituzioni che “tutti i fedeli di ogni stato e condizione sono chiamati dal Signore, ognuno per la sua via, a una santità la cui perfezione è quella stessa del Padre celeste” (LG, 11) e Papa Francesco, che con l’Esortazione Apostolica “Gaudete et Exsultate” (GE), ci ha ricordato che

[Il Signore] ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente: ha scelto ciascuno di noi «per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità» (Ef 1,4).

“Gaudete et Exsultate”, nn. 1 e 2

Le vie della santità sono le otto beatitudini che ogni anno il Vangelo di quest’oggi ci propone e se ci è ormai chiaro che la santità è l’obiettivo di ogni vita cristiana, forse giova ricordare che i primi cristiani, addirittura, si chiamavano “santi”! È la rinascita dall’acqua del Battesimo che, avendoci unito a Cristo Risorto, ci chiama a questa condizione e ci fa sentire la chiamata a questo fine, seppur tra qualche contraddizione e caduta che connota la nostra esistenza terrena indebolita dal peccato originale.

I santi ci incoraggiano a rispondere a questa chiamata, ci spronano a guardare in alto, “a combattere la buona battaglia, a terminare la corsa, a conservare la fede, in attesa della corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, ci consegnerà” (cfr 2Tim 4,7-8).

E così fanno anche i “santi” in carne e ossa che sono i compagni del nostro cammino terreno. “Nessuno si salva da solo”, diceva appunto Papa Francesco in un punto della “Gaudete et Exsultate” (n. 6), divenuto quasi proverbiale.

E invece il nostro sguardo domani andrà a chi, sempre dei defunti, non è ancora nella gloria del Paradiso, ma abbisogna della nostra preghiera, di suffragio, di intercessione, opera di misericordia spirituale.

Da quando la Chiesa festeggia “tutti i santi”?

La solennità di tutti i Santi ha inizio in Oriente, nel IV secolo, per poi diffondersi, pur con date diverse. A Roma, il 13 maggio; in Inghilterra e Irlanda, a partire dall’VIII secolo, il 1° novembre. Data, quest’ultima, che si affermerà anche a Roma a partire dal IX secolo. La solennità cade verso la fine dell’anno liturgico, quando la Chiesa tiene fisso lo sguardo al termine ultimo, e già pensa a quanti hanno varcato le porte del Cielo.

In quest’anno, detto appunto “santo”, in cui l’appello alla santità – l’indulgenza plenaria è solo un “di cui” dell’evento di grazia che il 2025 ci propone di vivere – la solennità odierna assume un carattere ancora più particolare.

Tra infiniti santi, i tre della città di Matera: Giovanni…

Infinita è la schiera dei santi – ricordiamo tutti l’efficace espressione di Francesco “i santi della porta accanto” (GE, 7) – ma tre sono i figli della città, e Diocesi, di Matera riconosciuti dalla Chiesa come santi o beati.

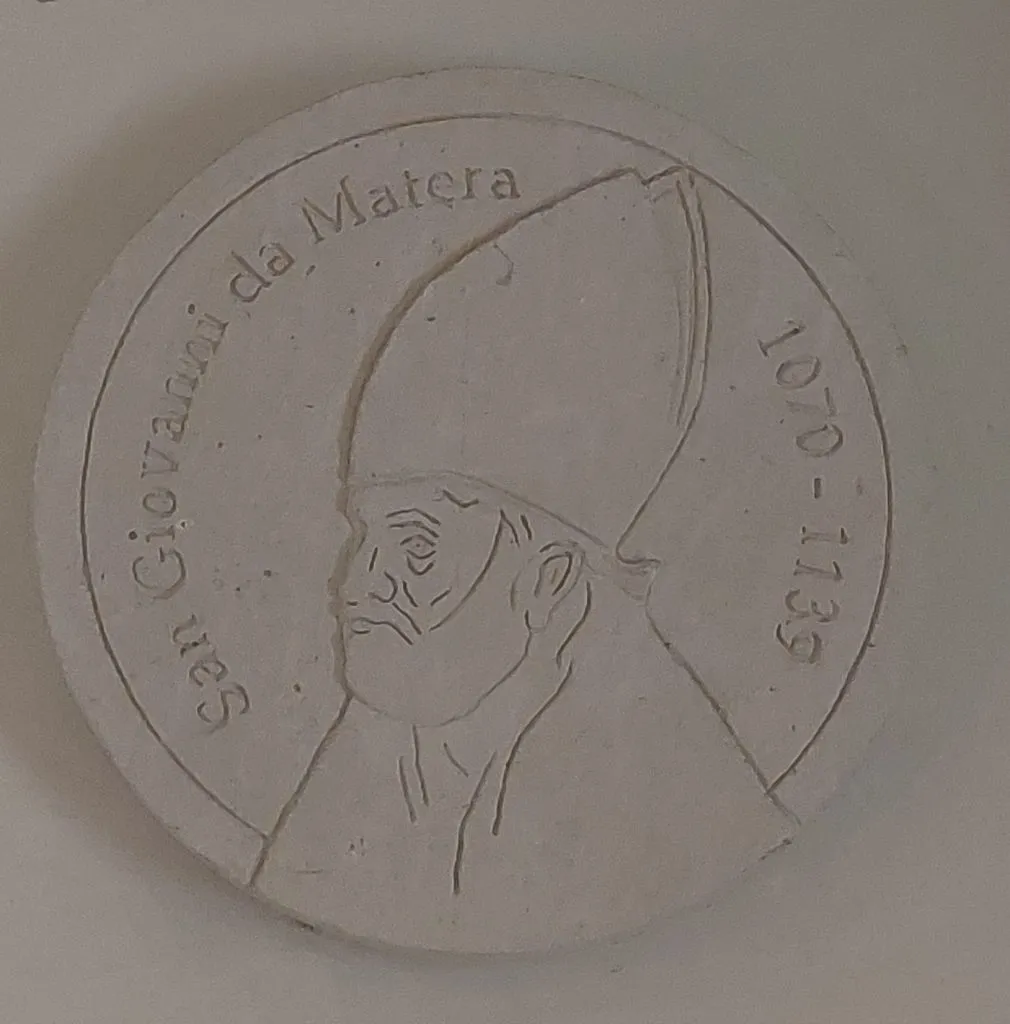

Chi non ha notato il sarcofago che poggia su tre gradini, sottostante all’altare che nella cattedrale di Matera affianca l’altare della Bruna? Lì sono custodite le reliquie di San Giovanni, appunto da Matera, dov’è nato nel 1080 in via San Giovanni Vecchio dalla nobile famiglia de Scalzonibus: Scalcione potrebbe dirsi oggi il suo cognome.

Una leggenda simile a quella di san Francesco di Assisi la sua: Giovanni si spoglia di tutto scambiando i suoi nobili vestiti con quelli di un mendicante e va di casa in casa alla ricerca di Dio. In groppa a un asino si dirige a Taranto e si ferma nell’isola di San Pietro, presso un monastero.

Desideroso di maggiore solitudine, si mette in viaggio verso la Calabria e la Sicilia. Si rifugia nelle grotte, vive da eremita cibandosi di erbe e frutti selvatici, fa voto di silenzio per due anni.

Guidato da una visione torna in Puglia: a Ginosa, dove si ferma attirato dal paesaggio rupestre, mentre prega in una piccola chiesa diroccata dedicata a San Pietro, l’apostolo gli si manifesta e gli chiede di restaurare il rudere: proprio come accadde un secolo dopo a san Francesco.

Giovanni vorrebbe andare in Palestina a visitare la Terra Santa, capisce che la sua missione è in Italia: predica, parla di Gesù e il suo incessante camminare lo porta fino al Monte Gargano (Puglia), dove sorge il santuario dedicato all’arcangelo San Michele. Qui compie il famoso “miracolo dell’acqua”, per il Tavoliere, in cui la siccità mette a rischio il raccolto.

A Pulsano (Taranto) e, poi, a Foggia fonda due monasteri per accogliere i suoi discepoli. Una famiglia religiosa vissuta sino al XIV secolo, caratterizzata dalla severa Regola degli “Scalzi”, ispirata a quella benedettina: i monaci vivevano di elemosina e di lavori agricoli, camminano scalzi, non bevevano vino.

Giovanni moriva nel 1139 a Foggia e veniva canonizzato da Alessandro III nel 1177.

Le sue spoglie, dapprima sepolte all’abbazia di Pulsano, nel 1830 sono state traslate nella cattedrale di Matera, sotto l’altar maggiore. Cento anni dopo, per volontà dell’arcivescovo di Acerenza e Matera, mons. Anselmo F. Pecci, furono spostate nell’attuale urna posta sotto l’altare, realizzato per l’occasione e detto, appunto, di San Giovanni da Matera.

dall’artigiano bitontino E. Saracino sui disegni di M. Prayer di Bari.

Giovanni Scalcione è uno dei santi compatroni di Matera e la sua locale solennità ricorre il 20 giugno.

… Ilario

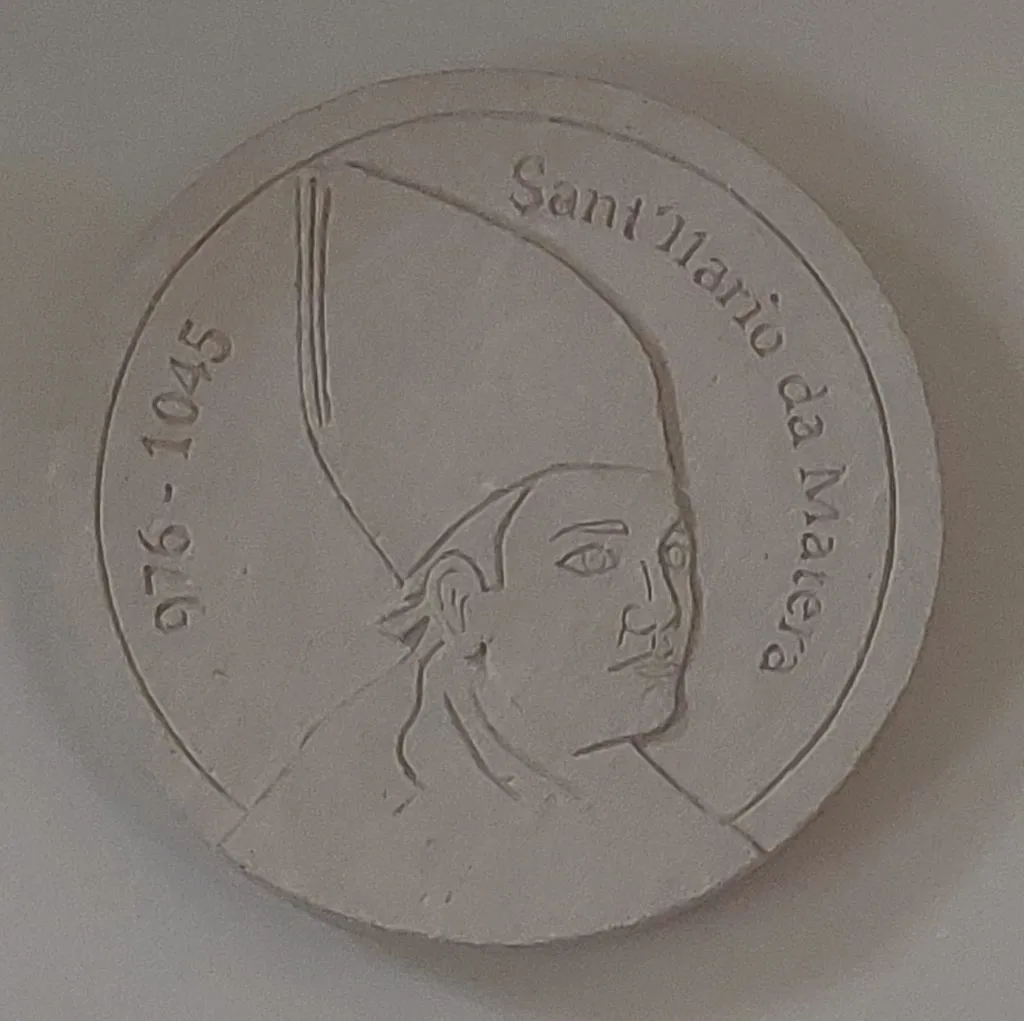

Ma come ci ricordano le due statue in marmo di Carrara che il vescovo benedettino mons. Anselmo F. Pecci fece realizzare nel 1939, in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Giovanni, tra i santi materani si annoverano anche Ilario ed Eugenia, anch’essi monaci benedettini, di circa un secolo precedenti a san Giovanni Scalcione.

Di sant’Ilario (976-1044) manca una biografia: le notizie possono essere attinte dal “Chronicon Vulturnese”, la cronaca dell’abbazia benedettina di San Vincenzo al Volturno, redatta nel XII secolo dal monaco Giovanni: “tra gli artefici della ricostruzione di San Vincenzo, dopo il saccheggio dell’881 è da annoverare il monaco Ilario, abate dal 1011 al 1044, nativo di Matera”.

Un tempo una città monastica con 350 religiosi, con Ilario l’abbazia venne aperta alle popolazioni dei villaggi circostanti, vi fu realizzata un’area di sepoltura per la comunità monastica e fu oggetto di un importante restauro. Inoltre, vennero in quegli anni prodotte diverse opere d’arte, di recente ritrovate, tra cui la “teoria degli abati”.

custoditi nella chiesa dell’Annunziatella in Matera

Uomo stimato all’interno del monastero – fu abate, nominato all’unanimità, per ben 33 anni – e al di fuori, per le sue doti e la sua statura spirituale: si interfacciò con Papa Sergio IV per riottenere la libertà monastica da qualsiasi autorità secolare ed episcopale e, più volte, con l’imperatore Enrico II 1014 per riacquisire i diritti concessi nei secoli precedenti dagli altri sovrani ai suoi predecessori.

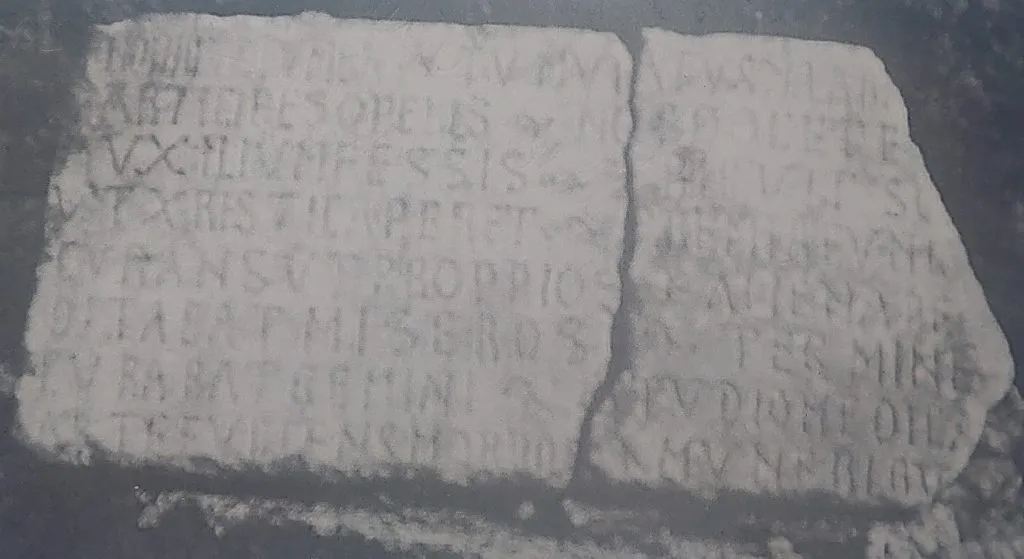

Ma Ilario si attivava tanto anche verso i poveri e moriva in concetto di santità. È quel che ricorda l’iscrizione tombale (di cui riportiamo la traduzione):

Il nobile abate Ilario, sepolto in questa tomba ci insegna a essere partecipi della sua opera: diede aiuto ai deboli e conforto agli afflitti per ben ricevere tutta la ricompensa di Cristo. Prodigandosi perché l’altrui patrimonio arricchisse i poveri dei propri denari, si preoccupava del simile. Curava le malattie con tutta l’arte medica.

La memoria di sant’Ilario, solennità per i monaci benedettini, ricorre il 21 novembre.

… ed Eugenia

È nel “Chronicon” di Lupo Protospata (1100) che leggiamo il nome dell’abadessa Eugania: “hobit Eugenia abbatista sancti benedicti monasteri materanensis mense octobris”, nel 1093 in un imprecisato monastero di Matera, che dovrebbe coincidere con il cenobio rupestre di Santa Lucia e Agata alle Malve. Parole che, per quanto brevi e lapidarie, si prestano allo sviluppo di qualche riflessione: la citazione di Lupo Protospata certamente rimanda alla grandezza morale di un personaggio abbastanza famoso in vita e altrettanto importante rispetto agli eventi trattati.

Ma fu l’abate cistercense Ferdinando Ughelli che nella sua “Italia Sacra” (1642), per la prima volta, qualificava Eugenia come beata: a partire dall’esame del Chronicon, avendo dedotto le doti spirituali e il carisma religioso dalla valutazione del contesto storico e dalla considerazione della funzione esercitata da Eugenia.

Inoltre, riportava nel 1646 il protonotario apostolico De Blasis, corrispondente dell’Ughelli, che Eugenia era stata sepolta nella chiesa di Sant’Eustachio e dalla sua sepoltura venisse emanato una “fragranza d’odore, e precise nelli maggiori caldi dell’anno”. Il cronista A. Copeti precisava che ogni anno verso il 3-4 agosto si sentiva una fragranza “che non poteva credersi essere cosa se no di paradiso”, tanto penetrante al punto da stordire. Nel XVII sec. si avviò qualche forma di devozione popolare ed espressione artistica.

Fu mons. Pecci, arcivescovo benedettino, a rilanciare la conoscenza di questo trittico, espressione degli aspetti specifici della spiritualità materana del medioevo.

In questo giorno, dedicato a tutti i santi non ci resta che accogliere questa eredità spirituale.

Scrivi un commento