Per capire cosa sia stata davvero la Prima crociata dovremmo spostarci nel medioevo dell’XI secolo, e in un luogo del meridione italiano, precisamente a Melfi, città della Lucania che però allora era compresa nel Ducato di Puglia, di cui era capitale.

Il Ducato, i cui confini erano stati disegnati dai Normanni che negli ultimi tempi avevano occupato il Mezzogiorno d’Italia, comprendeva la parte a nord di Puglia e Basilicata, comprendeva l’Irpinia e, qua e là, altri possedimenti; buona parte, insomma, dell’Italia meridionale.

A Melfi, la Chiesa tenne nel 1059 un importante concilio. Che può essere in un certo senso considerato la seconda sessione del Concilio Lateranense IV tenuto nella basilica romana del Laterano. A Roma, purtroppo, con il passare del tempo era sempre più evidente che per il papato l’ambiente capitolino era diventato ormai impraticabile per le continue ingerenze dell’Impero nella vita della Chiesa. Tanto che fu proprio in quel Concilio Lateranense che fu stabilita la norma per la quale l’elezione del papa dovesse essere facoltà esclusiva dei cardinali e che, durante le operazioni di voto, i cardinali si dovessero addirittura “chiudere a chiave” fino all’elezione del nuovo papa – era il conclave, prassi ancora oggi rigorosamente rispettata.

Ovviamente, con questo non si riuscì a scongiurare la pretesa di intromettersi nella vita della Chiesa che aveva l’incorreggibile imperatore; il quale, nonostante le contromisure adottate, sarebbe riuscito comunque a eleggere dei papi di suo gradimento. Questi antipapi erano, tra l’altro, talmente potenti che trovavano tranquillamente la maniera per insediarsi sulla Sede di Pietro, costringendo il papa legittimo all’esilio.

Dopo il concilio del 1059, a Melfi si tennero altri quattro concili ai quali se ne potrebbe aggiungere anche un quinto, non riconosciuto però dalla Chiesa, per essere stato irregolarmente convocato dall’antipapa Anacleto II.

Questa intensa attività conciliare che si vedeva a Melfi era determinata dalla necessità di provvedere a una radicale quanto urgente riforma della Chiesa, un importante impegno riformatore che poi passerà alla storia come Riforma gregoriana.

Perché il territorio appulo-lucano era diventato così centrale nel medioevo dell’epoca? Perché qui, a partire dall’VIII secolo, si era molto ben radicato il monachesimo benedettino. Dall’Abbazia di Montevergine alla Santissima Trinità di Venosa, per passare da Monticchio, Banzi, Montescaglioso, Santo Juso a Irsina; ma anche attraverso gli eremi di San Giovanni da Matera che – è vero – erano eremi e non monasteri, ma anche in questo caso di stretta obbedienza benedettina.

La forza della presenza dei monaci di san Benedetto, in questi posti come altrove, consisteva nel loro forte radicamento sul territorio. Era il principio della “stabilitas” che vincolava il monaco a stabilirsi definitivamente in un determinato monastero dal quale nulla poteva strapparlo; nemmeno la morte, tanto che anche la sepoltura del monaco doveva avvenire entro le mura del monastero. Grazie proprio a questa “stabilitas”, i monasteri finirono per diventare saldi punti di riferimento attorno ai quali ruotava tutta la vita della società del tempo. Paradossalmente, era una stabilità che generava mobilità.

Ha parlato di questo il professor Giuseppe Perta, docente di Storia medievale all’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli ed esperto della viabilità medievale, nel corso di un’interessante relazione tenuta a Banzi lo scorso 16 agosto, nell’ambito degli eventi di Fantastico Medioevo, un progetto culturale in atto in Basilicata.

La mobilità era un aspetto di cruciale importanza in Basilicata, un territorio con una complessa rete viaria e dove la viabilità stradale doveva andare a innestarsi in quella fluviale; la Basilicata è, come si sa, una regione attraversata da ben quattro fiumi e si può facilmente immaginare quali problemi di manutenzione questa caratteristica poneva alla viabilità, particolarmente ai numerosi ponti per l’attraversamento dei corsi d’acqua. Tutte cose cui – inutile dirlo – provvedevano con la massima cura proprio i monaci benedettini. Nel medioevo, da nessuna altra parte come in Basilicata, c’erano strade così ben tenute. E, se le strade erano buone, buona era pure la circolazione stradale e intenso era, di conseguenza, il traffico.

Intenso era anche il flusso migratorio. Per tutte queste ragioni, possiamo vedere come il territorio finì per diventare in breve tempo, secondo la definizione del prof. Perta, “terra della mobilità”, luogo di incontro di culture e di fedi religiose molto distanti tra loro. C’erano cristiani bizantini con culto orientale e con cultura greca, ebrei, arabi di fede islamica, popolazioni barbare come i longobardi, nel cruciale momento del loro passaggio dall’arianesimo alla Chiesa latina, e poi i normanni. Qui si stabilirono dunque popoli diversi che in alcuni frangenti storici riuscivano a convivere pacificamente, in altri si affrontavano invece con ferocia.

Nel 1088 fu eletto papa Ottone de Lagery, col nome di Urbano II. Era stato creato cardinale da papa Gregorio VII, papa riformatore, che evidentemente aveva intravisto in Ottone il migliore erede della sua azione riformatrice.

Una volta eletto, papa Urbano riuscirà a prendere possesso della Cattedra di Pietro e a cacciare l’antipapa Clemente III non senza qualche difficoltà e soltanto nell’anno successivo l’elezione. Ma si trattò di una conquista temporanea. Perché anche papa Urbano II, nonostante la grande autorevolezza che gli era riconosciuta, dovette piegarsi all’usurpatore e abbandonare Roma due anni dopo. Trascorse gli anni dell’esilio spostandosi tra le varie diocesi dell’Italia meridionale; tra il Vulture, Matera, Bari, Trani.

Come si è detto, il meridione italiano era un territorio molto vivace e molto trafficate erano le sue strade; qui si potevano vedere passare mercanti, soldati, contadini che si spostavano tra le varie fiere, pellegrini. Tra questi, si notava però da un po’ di tempo l’assenza di pellegrini diretti al Santo Sepolcro di Gerusalemme, ormai sotto il controllo dei musulmani. Fu qui che probabilmente papa Urbano II cominciò a maturare l’idea che fosse necessaria una crociata per liberare il Sepolcro di Cristo e i luoghi santi. Crociata che effettivamente annunciò pubblicamente nel novembre 1095 a Clermont, in Francia, in esecuzione di quanto deliberato nel corso del Terzo concilio di Melfi, tenuto nel settembre precedente.

La crociata – almeno la prima crociata – non fu una vera guerra, tanto meno una guerra di conquista. Sebbene questa operazione militare abbia visto tutte le violenze e le efferatezze delle guerre, non obbediva in realtà a un preciso piano strategico.

Come si è detto, bisognerebbe calarsi nella cultura medievale per comprendere cosa fosse davvero la Prima crociata. Perché, più che altro, fu lo scontro tra diverse visioni mistiche. Fu come un’ordalia che aveva l’ambizione di verificare quale fosse la verità rispetto alla rivelazione divina. Quale fosse, in sostanza, la vera religione.

La crociata fu lanciata al grido di “Dio lo vuole”. E non era certo un modo di dire. Davvero si voleva capire quale fosse la reale volontà di Dio riguardo alla vita di fede.

Per l’Islam Gerusalemme era il luogo da dove Maometto era asceso al cielo, lasciando la sua tangibile impronta nel punto dove spiccò il volo; per i cristiani era invece la città che custodiva il Sepolcro vuoto di Cristo risorto che, per questo, era la muta testimonianza della sua resurrezione, fondamento della professione di fede cristiana; per gli ebrei infine era il luogo dove si sarebbe manifestato il Messia tanto atteso.

Possiamo immaginare l’impatto che ebbe tutto questo nel ducato di Puglia dove si poteva assistere al continuo passaggio dei crociati. Anche perché uno dei comandanti crociati, Boemondo di Taranto, imbarcava i suoi uomini a Trani. Altri crociati imboccavano la via Egnatia, verso il porto di Brindisi.

Folle festanti si assiepavano al passaggio dei crociati, come sempre capita al passaggio degli eserciti che vanno alla guerra sebbene ci sia poco da stare allegri nell’affrontare una guerra. Ma questo è ciò che succede. Tale era l’eccitazione che si potevano vedere esultare anche gli ebrei – molto numerosi allora in queste contrade – che pure non dovevano averne motivo.

Una qualche spiegazione di questa strana euforia la possiamo trovare nei versi di un poeta ebreo del luogo, Anan bar Marinos ha-Cohen da Siponto. Secondo il noto ebraista Cesare Colafemmina, nella visione millenarista di questo poeta, per la venuta del Messia tanto attesa, mille anni dovevano passare da quando, nel 70 d.C., la mano sacrilega dell’imperatore romano Tito aveva distrutto il Tempio di Gerusalemme. Il tempo era dunque arrivato. E la crociata cristiana, secondo il poeta, stava proprio ad annunciare l’imminente venuta del profeta Elia, araldo del Messia.

Scrive Colafemmina in Gli ambienti ebraici meridionali e le Crociate [in Atti delle quattordicesime giornate normanno-sveve, Bari, 17-20 ottobre 2000, a cura di Giosuè Musca, Edizioni Dedalo, Bari 2002] che «quando il movimento crociato prese avvio, le comunità giudaiche erano attraversate da fervide attese messianiche». Si era desunta questa eventualità da un versetto di Geremia (31,6) dove si invita a esultare e a “cantate con gioia” [rnw, in ebraico]. «Il valore numerico delle lettere ebraiche dell’imperativo rnw» nota Colafemmina, «è 256, equivalente all’anno 1096 dell’era cristiana». Come si vede, è proprio l’anno della prima crociata.

«Ma» prosegue sempre Colafemmina, «affinché il Cielo si aprisse e generasse il Messia, ci volevano le doglie del parto, ossia le prove dolorose della fedeltà e della purificazione nel sangue». Ecco, dunque, che la crociata dei cristiani capitava a proposito.

Ci sarebbe stato anche un segno venuto dal cielo, come annota Lupo Protospata nelle sue Cronache, durante il mese di aprile del 1095, quando si vide «igniculi cadere de cielo quasi stellae per totam Apuliam».

Nonostante tutte queste premesse, l’attesa andò delusa, non arrivò il Messia tanto atteso dagli ebrei; che però se ne fecero una ragione, attribuendo la colpa alla poco scrupolosa osservanza dei precetti del sabato.

Ai crociati non andò molto meglio, a giudicare dall’esito rovinoso delle inconcludenti crociate che si sono succedute.

Comunque, il Santo sepolcro diventerà nuovamente accessibile. Non certo grazie alle armi dei crociati, quanto per la missione disarmata di San Francesco e dei suoi frati giunti qui e che, dal lontano XIII secolo, da qui non si sono più mossi.

E anche grazie a Federico II il quale, nella sua magnanimità e benché fosse stato scomunicato, riuscì a strappare al sultano d’Egitto il consenso sulla riapertura dei luoghi santi, venendo così incontro – i casi della vita – al volere dello stesso papa che lo aveva scomunicato.

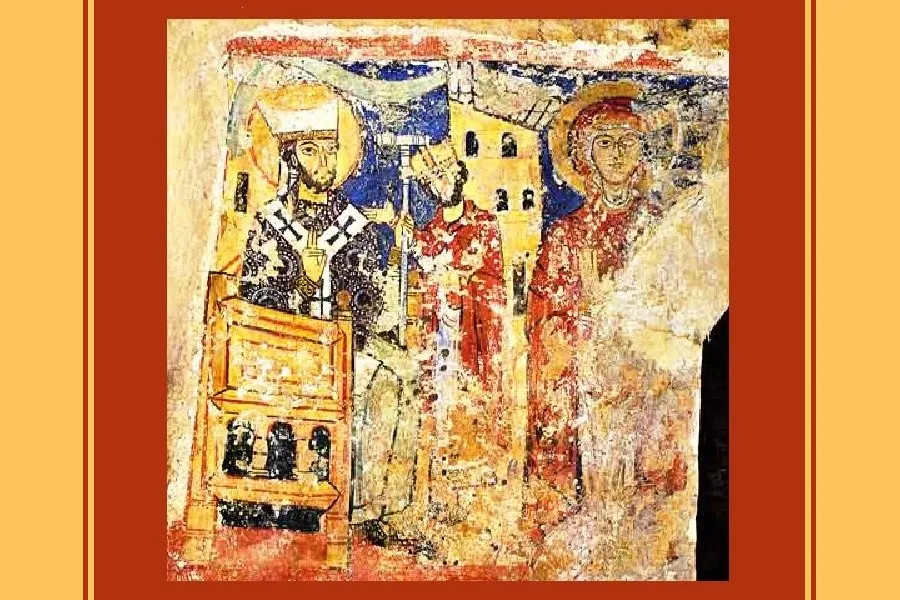

Chiesa dei Santi Pietro e Paolo presso San Francesco d’Assisi a Matera

Scrivi un commento